站在明星身边“旁观”—— 写在专栏《小逄观星》开设二十年之际

真没想到,在《大众日报》上开设的《小逄观星·周三有约》专栏一写就是二十年。

说实话,我自己都不知道是怎么坚持下来的。每周一篇,挺熬人的。从39岁,一直“观”到59岁,从未间断,从小逄“观”到了老逄。

头发越来越少,皱纹越来越多,回望来路,感慨万千。淡淡的忧伤,从心底翻起。

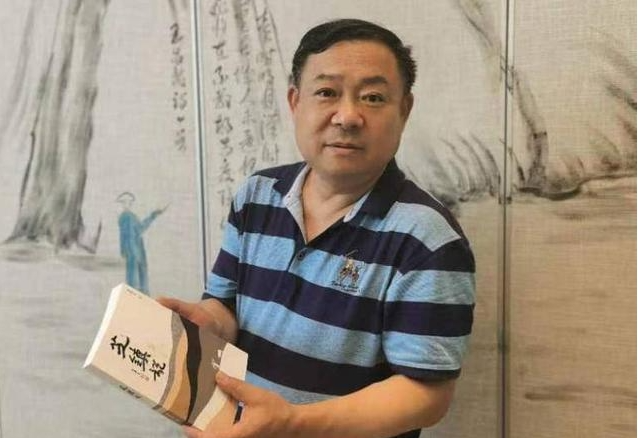

作者的第一部长篇小说《芝镇说》出版,这是作者2022年在首发现场。

作者的第一部长篇小说《芝镇说》出版,这是作者2022年在首发现场。

假如没有这个专栏,我会是什么样子呢?我真的想象不出来。这个专栏留下了我二十年思考的痕迹,这个专栏让我尝到了酸甜苦辣。

我常常想,一条清澈山溪,要没两岸夹着,它流不到大海里去,中途就散漫着消失了。两岸节制着、约束着溪水,一路向前,七拐八拐哗哗而下,才成了大地上一道风景。这个专栏就是两岸,她约束着我往前走,不散漫,不懈怠,不应付,这条小溪虽然还没到大海,但庆幸自己朝着大海的方向在流淌。

这条小溪的旅程,不仅仅是我的个人历程,更是一段与广大读者共同成长、共同探索的旅程。我深刻理解了歌德的话,“生于约束,死于自由”。

“周二有约”变成了“周三有约”

我的专栏文章第二辑《人间星话》结集时,请大众报业集团时任总编辑傅绍万写个序言,他开头写道:

“2004年3月,《大众日报》改版,《小逄观星》栏目应运而生。作为报纸的总编辑,当时我对小逄说,你就当一把铁扫帚,横扫文艺界一切污泥浊水。当时文艺界的风气让人憋气。德艺双馨的艺术家少人褒扬,演艺人士的各种坏毛病甚嚣尘上,甚至有人舐痈成瘾。对这些现象,人们已经见怪不怪,甚至习以为常。小逄挥戈上阵,有点堂吉诃德式的不合时宜。”

这就是专栏开设的大背景。

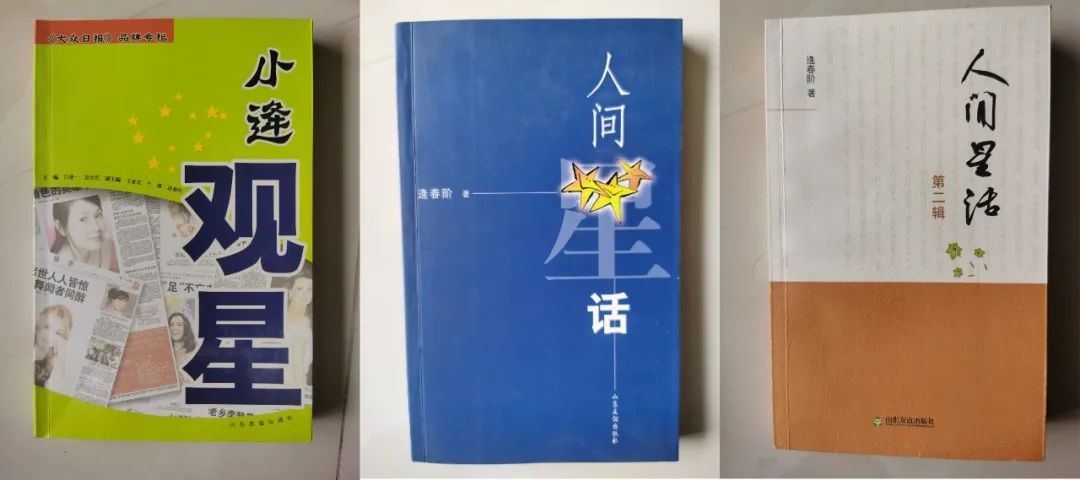

《小逄观星》栏目结集出版。

《小逄观星》栏目结集出版。

作为山东省委机关报,大众日报每次改版都很慎重。当时的省委主要领导说,报纸文风可以改一改,文章得有趣味、有可读性,也可以报道明星、批评明星。所以报社领导希望在《大众日报》文体娱乐版开一个文艺评论专栏。

我当时和同事于国鹏在北京采访。我记得很清楚,2004年3月14日下午,编辑宫梅联系我,说准备开设专栏,由我来主笔,字数在1000字左右。她问我起个什么名字好,叫“逄春阶观星”“春阶观星”“逄观明星”“冷眼逄观”,说了一大串,都不理想。宫梅大姐一直叫我小逄,就说“小逄观星”怎么样,我说行呀,就这么定下来了。

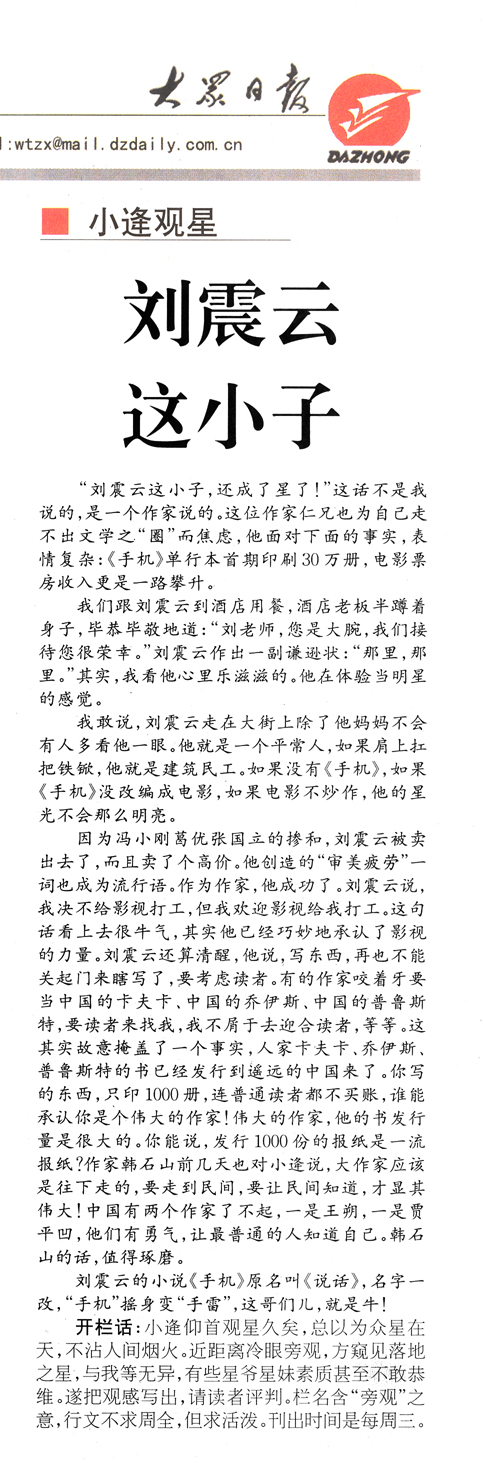

第一天策划出来,第二天就要交稿,周二见报。我周日下午采访的著名作家刘震云,周一(3月15日)晚上就写出了关于刘震云的评论。当时刘震云很火,根据他小说改编的《手机》跟某明星还闹着一场官司。一开始评论标题很文雅、文艺腔(都写习惯了)。宫梅大姐说,再推敲一下,调皮一点、活泼一点,思想再解放一点,于是改为《刘震云这小子》。

本来定的是周二推出,报纸栏目名字是“小逄观星·周二有约”,可是那天突然来了广告,版面为广告让路,就推迟了一天,改成了“小逄观星·周三有约”。

栏目正式推出是2004年3月17日。我的开栏话是:

“小逄仰首观星久矣,总以为众星在天,不沾人间烟火。近距离冷眼旁观,方窥见落地之星,与我等无异,有些星爷星妹素质甚至不敢恭维。遂把观感写出,请读者评判。栏名含‘旁观’之意,行文不求周全,但求活泼。”

文章一刊发,立即引起了大家的注意,因为党报的言论大多很严肃,中规中矩,怎么突然来了这么个风格?!好多人觉得好奇,当然也有人不习惯。

发出来后,我有些后悔,觉得这样对刘震云先生不尊重,专门在给寄送的样报中写信请他原谅。大概是第二年,在北京又遇见刘震云先生,他说就得写得不一样才行,不要紧。我悬着的心才放下了。

当时参与策划的还有大众日报文体中心王金龙主任、于锋常务副主任。我很感谢他们,正是大众日报和他们给了我一个起点,让我往前小跑。这个起点,也成了我的支点,成了我生活的一部分。

“舀天河之水,洗星之灰垢”

坚持了一年,很疲惫。因为不光是写“观星”,主要工作是新闻采访,可是写的大量新闻作品没有引起关注,“观星”却都说好,也小有名气。算是无心插柳。到省内各市县区,有人就主动跟我谈起这个栏目。

第二年,就有些疲倦了,读者要求也越来越高。也有人来找我,记得我给赵本山写公开信,赵的经纪人打来电话说“可以直接写信给赵本山,不用公开批评”,我说我寄给他他也不理我啊(哈哈);赵薇的粉丝打电话骂我,骂了一个小时……

第三年就更不想写了,真的很劳累,想打退堂鼓。忽然有一天,我想起了德国作家托马斯·曼说的话:“写完了,终于写完了,虽然它不是最好的,但我写完了,只要写完了,就是最好的。”就是这句话,给了我力量,给了我信心,到了第五年就可以坚持写了。

现在,已经成为一种习惯。

《小逄观星》专栏作品剪报

对德艺双馨的明星,我不吝惜自己的笔墨褒扬之,如《孙道临的晚年之“痛”》《欣闻秦怡将登台》《郭兰英的眼泪》《金雅琴是谁》《漫画以笑语叱咤世间——悼丁聪》《见贤思齐,骨不缺钙——悼念于蓝》《别让李雪健再“心酸”了》等;对那些人格扭曲、吸毒、诈骗、挑战道德底线的问题明星,则不吝惜自己的笔墨挞伐之,如《是谁惯坏了臧天朔》《满文军何以遭乡亲们酷评》《毛宁是最后一个?我不相信!》等;而对更多明星的不良行为,给予善意的批评,比如《给赵本山的公开信》《范冰冰你掉的什么泪》《余秋雨,你讲跑了调》《范伟不该带伤领奖》《葫芦娃他爹,快出来吧》《想起高晓松,就不端酒盅》等,但不搞人身攻击。

我点名批评的明星得几百个之多。我就是想达到激浊扬清、邪不压正的效果。

诗人孔德平对专栏的评价是:

“看来看去,无非是想舀天河之水,洗星之灰垢,以求夜空更美更亮。”

虽然不喜欢我的声音的也有,但有意思的是,越来越多的明星理解了我的批评,有明星乐意接受我批评。

比如当年电视剧《猎场》开播,片方看到我在网上批评菅纫姿,她就联系我,能不能再写一篇,我说话已经说尽,不写了。宣发的人还给我寄过来《猎场》拍摄时用的拉杆箱,红色的,她一开始以为我是女的,还要给我寄化妆品、台历。我说我是男的,他们才作罢。

还有一个德州的老人,把我的专栏文章全部都剪下来;济宁一位读者给我寄过书法大字;烟台一个老人给我寄了一箱苹果……我很感激读者对我的厚爱。

这个专栏给我带来了很多有趣的事,虽然也带来了很多麻烦,但是一个官司都没惹。还有,栏目开设以来,报社领导很宽容,没撤过一篇稿子。有些稿子角度、立意都有些偏激,也没撤。就是鼓励我张扬个性,保持一定的锐度。

发表的1000多篇评论,在编辑部写的很少,因为我还是一名记者,到处跑。我隐隐约约记得,有的写在北京、上海、新疆、西藏、贵州、河南、安徽等地,有的写在法国的戛纳、日本的山口县,还有的写在祖国宝岛台湾等地。写在飞机上、火车上、汽车上的,就更多了。没有网络,就到处找传真传过来。

不管在哪里,反正每周一篇,按时交稿。就这么坚持了下来。

磨砺自己的思维“牙齿”

作者于2023年冬天在黄河楼上眺望黄河时的留影

作者于2023年冬天在黄河楼上眺望黄河时的留影

回首二十年,感触很深。

写专栏,首先很锻炼毅力。写的过程往往并非一蹴而就,从构思、搜集素材、构建框架到具体行文,每个环节都需要耐心。在面对创作瓶颈或思路枯竭时,我常有一种无助感,但毅力让我挺了过来。写作也是一个深度思考的过程,它要求在字斟句酌中不断打磨思想,对细节精雕细琢,这无疑是对毅力的极大考验。写作还需要面对外界的反馈甚至是批评。在赞扬与质疑声中保持冷静,坚持自我提升与风格塑造,更离不开强大的毅力支撑。

可以说,写专栏不仅能够锻炼个人的语言组织能力和思维逻辑性,更能磨砺人的意志和毅力,使人养成持之以恒的好习惯。

然后是逼你不断学习。作家李敖有个观点,叫“以写代读”,写不下去再读。以写代读,就是你缺什么补什么。这个专栏,逼着我读了很多书。如果不读书,我就默诵一些名篇,反复强化记忆。你是处于一种被滋润的状态,像含着一块糖一样。你要是老考虑职称太低、职位不称心、房子太小这样的事,烦恼就太多了。默诵的这些都是精神食粮,假使你脑子里想的都是这些,你就不容易堕落。

除了书本,就是关注当下的文艺现象,紧跟时事。博客、微博、抖音、快手、VR、H5、人工智能、Sora(文生视频)……与我同龄的好多人都不知道,但是我得知道,我时时提醒自己,不要和社会脱节。2024年2月28日,我写的《当高适遇到“文生视频”》关注的就是人工智能,而且我还利用了人工智能软件“通义千问”,给我的稿子作了润色。

写文艺专栏,一定要有好奇心,好奇心是青春的密码。有了好奇心,才能不落后于时代。

第三是锻炼思维的敏锐度。比如说,你分析明星胡歌,得先把胡歌作为一个整体综合分析,慢慢把你的思想整理出来,最后再整合分观点。当然这离不开理性的思考,有理论支撑才更有深度,要不然就是平面的。

“四自”风格:

自嘲、自在、自适、自我

语言风格,不是刻意的,是慢慢形成的。人家这样写,我偏不要这样写。

我总结了这几点:

第一是自嘲。不用你说我矮,我自己说我矮。我觉得这种自嘲,是自然的流露。只有自信的人才自嘲,像那个肥肥、贾玲,都善于自嘲,这样的人都自信,自嘲的人都热爱生活。

第二是自在。早年购得贾平凹的书《做个自在人》,我特别喜欢那几句:“真要学苏东坡,不仅仅是苏东坡的多才多艺,更是多才多艺后的一颗率真而旷达的心,从而做一个认真的人,一个有趣味的人,一个自在的人。”

第三是自适。庄子说“自适而非适人之适”。专栏的每篇稿子好像很随意,但是我要改很多遍,标题我都改来改去。大家看得很轻松,殊不知,我写的时候像拧螺丝一样。我跟人开玩笑“写的时候像生孩子一样很痛苦”,但是别人看不出来。尤其是标题,标题就是眼睛,我直到现在还是觉得不自信,觉得自己完了,江郎才尽了。咬咬牙,又写出了一篇。但如《牛群快出牛黄了》《李双江的贾母心态》《“润之,你把烟掐了吧”》等特别满意的,一气呵成的不多。

最后一个是自我。把自己的价值观摆进去,把自己搬进去。“我与我周旋久,宁做我。”《世说新语》里的这句话我特别喜欢。我写稿子,是和我自己打架,不是去迎合别人,我和许多身份的“他我”周旋那么久,到最后还是做“本我”吧。

我特别喜欢《礼记·中庸》中的那段话:

“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。有弗学,学之弗能,弗措也;有弗问,问之弗知,弗措也;有弗思,思之弗得,弗措也;有弗辨,辨之弗明,弗措也;有弗行,行之弗笃,弗措也。人一能之,己百之,人十能之,己千之。果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。”

人家做一遍,咱做十遍,人家做十遍,咱做一千遍。还做不好吗?对吧!

我很幸运,专栏得到了很多读者的认可,曾经四次获评山东省新闻名专栏,专栏文章结集《人间星话》获得刘勰文艺评论奖。

2021年,专栏作品《问问自己凭借什么吃饭养家》获得中国文联主办的第六届“啄木鸟杯”中国文艺评论年度推优奖。专家推选意见是:

“本文充分发挥短评求实务虚、缘事议理的尖刀利剑作用,细致分析马三立相声‘自嘲’式表演、自然朴巧的表现风格及其深受观众喜爱的原因,文风坦诚平实,观点有启发性。文章多使用曲艺语言,犀利又不失委婉,接地气、聚人气、讲正气,体现了文艺短评应有的风格。”

专家的点评过誉了,但基本上描摹出了这个专栏的底色。

2021年专栏作品《问问自己凭借什么吃饭养家》获得中国文联主办的第六届“啄木鸟杯”中国文艺评论年度推优奖。

著名文艺评论家宋遂良先生2022年7月14日在威海给我发来微信谈到一篇“观星”,他是这样说的:

小逄:

读了你评侯、王泉水诗的文章,如炎热的夏天喝了一瓶冰镇的可乐。清凉甜美!

你的文章,总是一有新意,二没架子,三有谐趣,四有分寸。一言以蔽之:雅俗共赏。此文则将雅普及,将俗雅化,雅在俗中。创建一种新文体。这是一种以学问识见为底蕴的、尊重读者的、有痛有痒的自由亲切的文体,名曰春阶体。

已故人民出版社社长曾彦修先生有言:

深入浅出是通俗

浅入浅出是庸俗

深入深出犹可为

浅入深出最可恶

与君共勉

宋遂良顿首

感谢宋老师的鼓励,我把这些当成对我自己的鞭策。

大众日报是一个团队精神很强的集体,《小逄观星》是一个团队完成的专栏。不好好干,觉得对不起这张从战火中诞生的报纸。该感谢的人很多很多。除了我上面提到的,还有孟庆军、籍雅文、吕晗、胡荣国、霍丽娜、于晓波、李艳、宋弢、于国鹏、杜文景、郭爱凤、刘君、刘志军、杨国胜、陈昕路、王秀真、戴玉亮、傅欣迎、王红军、孙晓娜、杨润勤、卞文超、王建、陈巨慧、卢昱、高晓雷、鲍青、刘一颖、常诚、贺剑、王磊、赵琳、王新蕾、高翔、王志浩等,还有实习生李颖等。

专栏就像是我的GPS,指引着我前行。从一开始关注娱乐圈的明星,到关注文体圈的明星,再到关注文化界的艺术家,我观星的范围在不断扩大。但由于我能力所限,写的好多文章还不到位,有时候,剑走偏锋,以偏概全,带有明显的主观性;再是我的势利所限,有势利之心,也就丧失了戳穿假象的勇气。

章实斋有言:“详人之所略,异人之所同,重人之所轻,忽人之所谨,绳墨之所不可得而拘,类例之所不可得而泥,而后微茫杪忽之际,有以独断于一心。”我喜欢这样的境界,虽不能至,心向往之。