这名记者,自称“王找找”,真的很会“找人”

找线索、找人物、找切口……“找”是所有一线记者采访、写稿的首要任务与重要工作。具备“找”的能力不一定就能写出新闻佳作,但不会“找”肯定写不出人无我有、人有我优、人优我特的新闻报道来。我曾以《请叫我“王找找”》为题参加新闻界“好记者讲好故事”演讲比赛,今天再以此为题,分享跨行进入新闻传媒行业10年来的些许感悟。

人无我有:牵线搭桥找到那个ta

我待过的温州晚报时政部,有一句流传很广的玩笑话:“要找人?找王亮啊!”

诚然,进入报社以来,我所采写的稿件中有近半数与寻找海内外温商或外出途中的温州人有关。先来看看这组数据:作为全国知名侨乡,温州共有68.8万海外华侨华人,有300多个海外温籍侨团分布在世界130多个国家和地区。这些温州人元素,都可以成为我们的新闻线索。

2017年,党的十九大召开,我们计划跳出常规思维,从海外温商的角度聚焦十九大报道。于是,我分别找到居住在美国、西班牙、加纳等国的10名温商,采写他们因为时差或通宵熬夜或调闹钟“追看”十九大开幕会直播的故事。虽然最后成稿只有900多字,但前期找人却花费了10多个小时。辛苦没有白费,这篇题为《海外温商熬夜“追”十九大直播》的报道最终斩获赵超构新闻奖一等奖。

在海内外温商中“挖”出“新闻富矿”的例子还有不少——意大利温商周小燕旗下的米兰华夏集团是目前为止国米女足的唯一中国籍赞助商,在杭温商何崇中随团前往秘鲁参加APEC会议,温州市金盛贸易有限公司在乌兹别克斯坦投资创办的鹏盛工业园成为“一带一路”合作典范等各类报道,都是我通过不同渠道找人而“挖”到的热点新闻。

为了方便联系海外温商,我的手机开通国际长途功能,把里面的“世界时钟”设置了全球8个著名城市的当地时间,通讯录拥有3860个联系人,微信添加了3017个好友。联系人、微信好友中约有八成以上是采访对象,其中近半数是居住在世界各地的温州人。添加了这么多全球温商,我的微信朋友圈基本上可以“24小时不打烊”,当我早上起床刷朋友圈时,总能看到海外温商不久前刚刚发布的最新动态或转发链接。

世界之大,想要精准“挖”到线索,找到并联系上那个采访所需要的ta,并非一件易事。心理学有一个“六度分隔理论”,是指最多通过六个人就能认识任何一个陌生人。获取新闻线索后,我找人的第一途径就是联系海外温籍侨团、异地温州商会等商(协)会组织。

在个人手机通讯录里搜索“会长”与“秘书长”,我分别找到了189个与74个联系人:他们中既有在世界主要经济体中担任“欧洲华侨华人青年联合总会”“加拿大温州商会”“日本浙江总商会”等商(协)会负责人的优秀温籍侨领;也有积极践行“四千精神”,在“广东省温州商会”“福建省温州商会”“内蒙古温州商会”等神州大地上闯出一片天的“创一代”“创二代”;还有专攻某一领域,创建“温州市冬泳协会”“温州市供应链学会”“温州市龙湾区阀门协会”等行业协(学)会的杰出代表。这些“通讯库”成为我找人的第一步,也常常能让我“一击即中”找到需要采访的当事人。

“通讯库”的积累并非一朝一夕可以完成,但我相信,只要在工作与生活中做个有心人,日积月累一定可以攒足独属于自己的“通讯库”。

人有我优:找到大时代里的“小切口”

在自媒体“爆炸式”发展、人人都能掌握新闻线索的当下,独家新闻变得越来越少。如何做到人有我优,是从事新闻采编工作的我们需要认真思考的一道题。下文以我参与的一次采访为例谈谈个人体会。

2020年5月,温州华妹服装面辅料市场开业,吸引了省、市、区三级媒体20多位记者到场采访。看似普通的一个面辅料市场,因为“华妹”二字而成为新闻热点。“华妹”正是习近平总书记等中央领导人多次提到的中国第一位个体工商户——章华妹,以非公经济人士冠名的混合制专业市场此前未曾听闻,应属全国首家,这是个有意思的新鲜事,且背后蕴含的示范作用与新闻内涵更是不言而喻。

市场开业当天,我跟其他记者一样早早到达,观察现场、采访商铺经营户、对话负责人……一线记者该做的事应做尽做。忙活了一早上,下午回到报社“闭门写作”,稿件里介绍了市场的基本信息、入驻情况、未来规划等,同步摘录市场主办方代表及“新闻主角”章华妹的采访语录。交稿后,却被当班领导“一板砖”拍了回来:“这样的稿件太‘普罗大众’,还没真正找到合适的切入点,需要重新采访。”当班领导“一声令下”,带着我再次折返市场。这一次,我们不再亦步亦趋停留在市场一楼看入驻店铺,而是认真“逛”起市场,最后在市场四楼找到了突破点——当时仍在布展中的章华妹创业创新展示馆,这里也是上午其他记者均未曾踏足的“处女地”。

一踏入展示馆便能看到的“诚信赢天下”匾额、章华妹18岁时坐着卖纽扣起家的老旧小圆凳、颜色已然有些发黄的中国第一张“个体工商户营业执照”……展示馆内的细致摆设,被我们逐一“捕获”入稿。章华妹在展示馆里讲述的创业故事、心路历程,回望老旧小圆凳时的生动神情,也都在稿件中悉数呈现,虽只有三言两语,但颇有画面感,生动地反映了章华妹从个体户到企业家、从摆摊小买卖到通过互联网把生意做到世界各地的精彩蝶变,真实讲述了在国家政策支持下章华妹等非公有制经济人士发展与崛起的创业创新故事。

温州被称为中国民营经济之都,民营企业数量占全市企业总数的比例高达99.5%,对GDP的贡献超过80%。改革开放以来,温州坚定支持非公经济发展,努力续写好新时代温州创新史,持续诞生新举措、孕育新实践。在创业创新展示馆内,我们找到了兄弟媒体不曾“挖”到的“料”,采写完成的《“中国第一位个体工商户”精彩蝶变》斩获第三十一届中国新闻奖三等奖,也是温州晚报创刊31年来在消息报道领域荣获的第一个中国新闻奖。长江韬奋奖获得者、中国晚报工作者协会学术委员会原主任朱铭佐教授评价:“该作品以小切口深‘挖’大主题,以小故事展示大时代,构思精巧,故事性强,行文简洁凝练又准确地呈现了重大主题。”

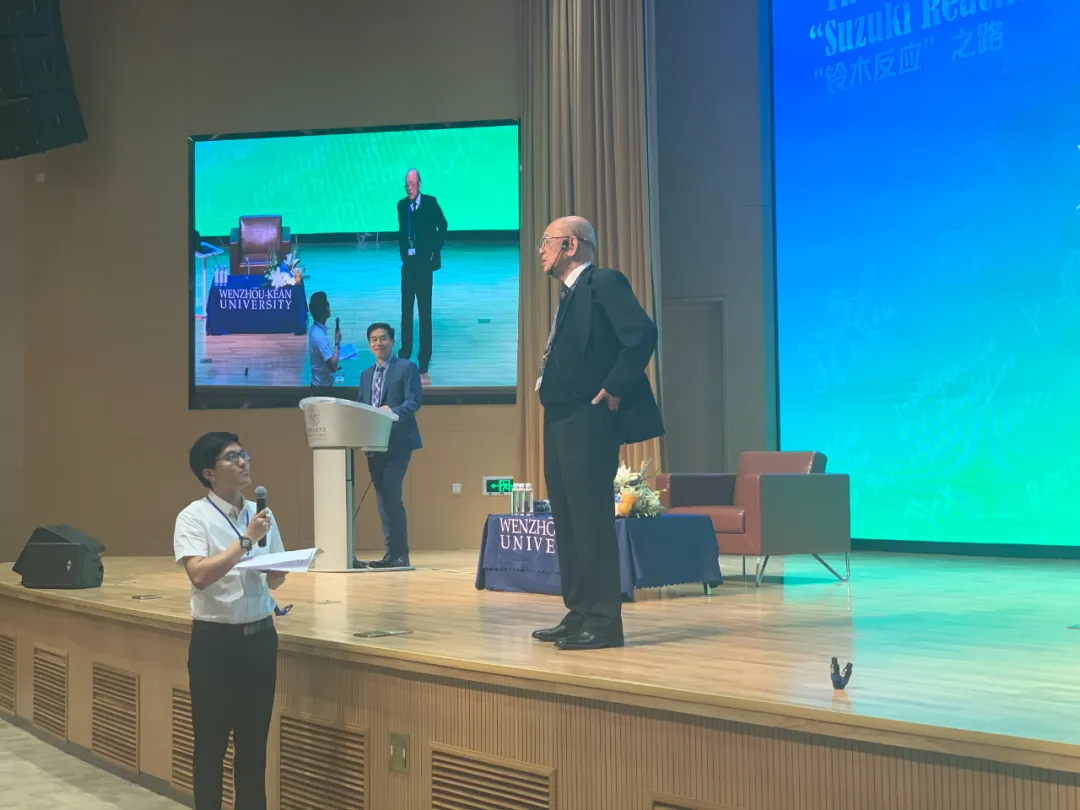

在世界青年科学家峰会上,王亮用日语采访诺贝尔奖获得者铃木章教授。

人优我特:那个“会说日语的记者”

当记者10年,采访时经常会被对方询问:“你是学新闻出身的吗?”“不是的,我大学读的日语专业。”我的回答总是让采访对象错愕不已。作为“半路出家”的记者,我曾经多次感叹自己不够“根红苗正”,后来才慢慢发现我的专业所长或许正是“弯道超车”,做到人优我特的“利器”。

2019年举办的首届世界青年科学家峰会(简称“青科会”)是温州承办规格最高、规模最大、影响最广的国际性会议,邀请了诺贝尔奖得主、海外院士专家、著名青年科学家代表以及国际科技组织负责人等约800人参会,无疑是温州乃至浙江的一次新闻大事件。各路媒体记者使出十八般武艺,力求借势登高,推出有价值有流量的新闻精品。当我得知日本化学家、诺贝尔奖获得者铃木章教授要来温州肯恩大学开展青科会“‘铃木反应’之路”讲座时,一个大胆的念头涌上心头:“如果可以用日语采访铃木教授,或许会是温州第一人吧?!”

得到报社领导的首肯后,我在讲座当天踏进了温州肯恩大学的校园。有意思的是,在校门口恰巧偶遇兄弟报社一名记者同行,刚一见面他就叹气:“你英语口语好吗?我都不知道怎么跟他(铃木教授)交流,只能硬着头皮先来听听看了。”怀揣着“才不外露”的想法,我微微一笑:“走一步算一步呗。”

聆听讲座的过程中,我认真记录,修改完善采访提纲,耐心等到了互动提问环节。当我拿起话筒,流畅的日语一说出口,不仅惊到了铃木教授,更让在座的大学生们连连称赞。几句闲聊之后,铃木教授开始充当起日英翻译,将我的提问翻译成英语向场内观众进行说明后,再逐一回答。当晚,《本报记者用日语对话诺奖得主——铃木章:温州学生应多参与国际交流》在晚报新媒体平台首发,“图文+短视频”的报道在温州媒体圈迅速成为“爆款”,发布首个小时阅读量就突破了10万。校门口偶遇的那位同行在我转发的报道链接下点赞,还写了一句“你可真是深藏不露”。另辟蹊径的日语采访方式,让这篇报道荣获赵超构文化新闻奖新闻类一等奖,也让我成为温州媒体人不时会提起的那个“会说日语的记者”。

作为“东亚文化之都”,温州不乏远道而来的“东洋创客”。通过温州海外精英计划入职浙江绿华环境科技有限公司的日本农学博士佐藤佑树、离开生活舒适圈毅然来温开创日料事业的85后日本美女田崎琴子……我凭借日语专长与采访技巧,让这些日本友人的故事在温州读者乃至全球网民之间广泛传播,释放出不一样的“混搭”效果。

如今,我所就职的温州市新闻传媒中心正积极谋划组建“温州市国际传播中心”,聚焦打造“国际传播全国示范性城市”,开启温州与世界、世界与温州对话的新窗口。我这个“会说日语的记者”,也许可以在新征程中担负起新使命,讲好中国故事,传播好中国声音,进一步展现可信、可爱、可敬的中国形象。

全媒体探索:https://mp.weixin.qq.com/s/hmRzccsW8KqhQW0yjXE24Q