新闻摄影抓拍,抓什么

抓拍,是新闻摄影记者使用较多的一种拍摄方式。

新闻摄影中的抓拍是指在不干涉、不限制被摄对象自然活动的前提下,用静态的画面来呈现新闻事件的典型瞬间。

新闻摄影抓拍具有真实、生动、自然、快捷等特点。

《开国大典》 侯波 1949年

现场抓拍在新闻摄影史上已确立多年。1928年,德国人萨洛蒙因用小型相机偷拍了一场谋杀案的审判现场而一举成名。他所发明的新闻采访技法被概括为“小相机+现有光线+不干涉对象”的抓拍,该技法在当时的西方新闻摄影界被奉为准则。此后,诸多摄影记者践行了这一规则并不断丰富与完善。

当今,许多重大题材的新闻图片都由摄影记者抓拍而成。例如《开国大典》(侯波摄)、《白求恩大夫》(吴印咸摄)、《共和国战士之死》 (罗伯特·卡帕摄)、《两党一小步,民族一大步》 (贺延光摄)等,上述图片均具有直观的形象性、典型的瞬间性,给受众留下了难以磨灭的印象。

抓拍可以捕捉到真实可信的形象,将新闻现场的整体氛围、被摄主体的情感准确地传达给受众,将受众带入新闻现场之中,有利于记者对新闻事实的报道。

要拥有敏锐的观察力和预判力

摄影记者要做有心之人,对自己身边的点滴事物要潜心观察,以提高眼力;要敏锐地观察到被摄主体表现出来的偶然状态并将其捕捉下来;要关注事件中的每一个微观的角度,全面、立体、深刻地对拍摄的人物、环境进行“扫描”,当观察到有新闻价值的呈现点时就要对人物、环境进行迅速抓拍。

例如,1994年孔子文化节期间,孔子第七十六代长孙孔令鹏等兄妹七人相聚曲阜参加祭孔大典,之后,兄妹七人到曲阜六艺城参观。

笔者将七兄妹同框的场景及时拍摄了下来,该图片后发表在《香港商报》上,同年获山东省优秀新闻摄影奖等多个奖项。

要具备良好的反应能力

摄影记者要具备良好的反应能力,眼观六路,耳听八方,遇事不慌,沉着应战。发现了新闻线索要及时快速地到达现场,观察好现场的天气、地形等要素,以抢占有利的拍摄位置、确定拍摄对象、提前设计画面等。

例如,2019年11月2日9时,2019泉城(济南)马拉松赛开始,起点位于大明湖东南门。笔者为了抓拍到最好的镜头,提前一天观察拍摄地点,最终确定在大明湖东南门马路对面的明湖七院小区四楼平台进行拍摄。

新闻摄影需要抓拍什么

1.富有重大意义的瞬间

摄影记者要不断提高自己的政治判断力、政治领悟力、政治执行力,要善于抓拍具有重大意义的图片。

2020年4月21日,习近平总书记来到陕西省安康市平利县老县镇,在当地茶园考察脱贫攻坚情况时,新华社摄影记者燕雁拍摄的《习近平在陕西省平利县考察脱贫攻坚情况》获得了第31届中国新闻奖新闻摄影一等奖。

图片中习近平总书记与陕西省委书记、安康市委书记、平利县委书记、蒋家坪村党支部书记“五级书记”同框,从党中央最高指挥部到基层“最后一公里”,深刻体现了中国共产党上下一心、共抓扶贫的为民情怀。

2.饱含情感的瞬间

摄影记者在拍摄过程中要善于捕捉被摄主体表现出来的欣喜若狂、爱恨交加、极度悲痛等多种多样的情感,饱满的情感会使画面更加扣人心弦。

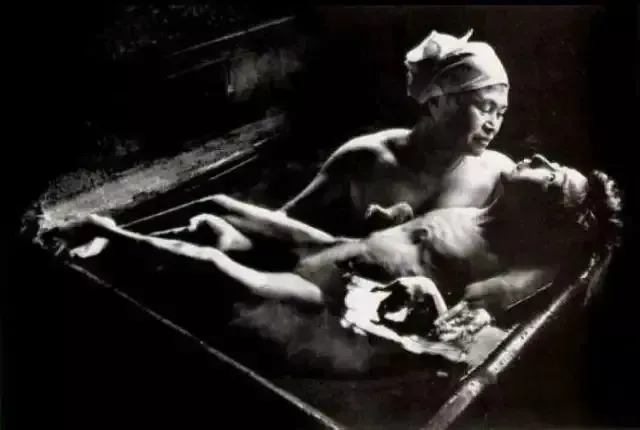

例如,《智子入浴》是摄影师尤金·史密斯的作品,该图片拍摄于1972年日本九州熊本县的一个渔村,该地的水域被重金属污染,导致了大量的孩童患有水俣病。作品采用黑白照片的形式更显凝重,将母亲对孩子的爱与对人为造成恶劣后果的恨表现得淋漓尽致,画面情感饱满。

3.充满动感的瞬间

国际著名肖像摄影家优素福·卡什曾说,拍摄时他并不在乎人物是老是小、好看不好看,拍摄的关键是要跳出外形美的束缚,表现人物内在的精神气质,而人物性格的展露往往蕴藏在动作之中。

如何使一张静止的图片突破静止是摄影中的重要话题。富有动感的人物能使图片活起来,使图片栩栩如生、绘声绘色。

4.传神写照的瞬间

优素福·卡什说:“人物内在的思想灵魂深处,有时会在一瞬间通过他的双手、眼睛和体态表现出来,摄影师必须紧紧抓住这稍纵即逝的重要瞬间。”

人物的表情神态往往是内心情感的表露,新闻摄影抓拍在表现人物“外形美”的基础上,要着重表现被摄主体的“神态美”,以达到传神写照、以形写神的效果。

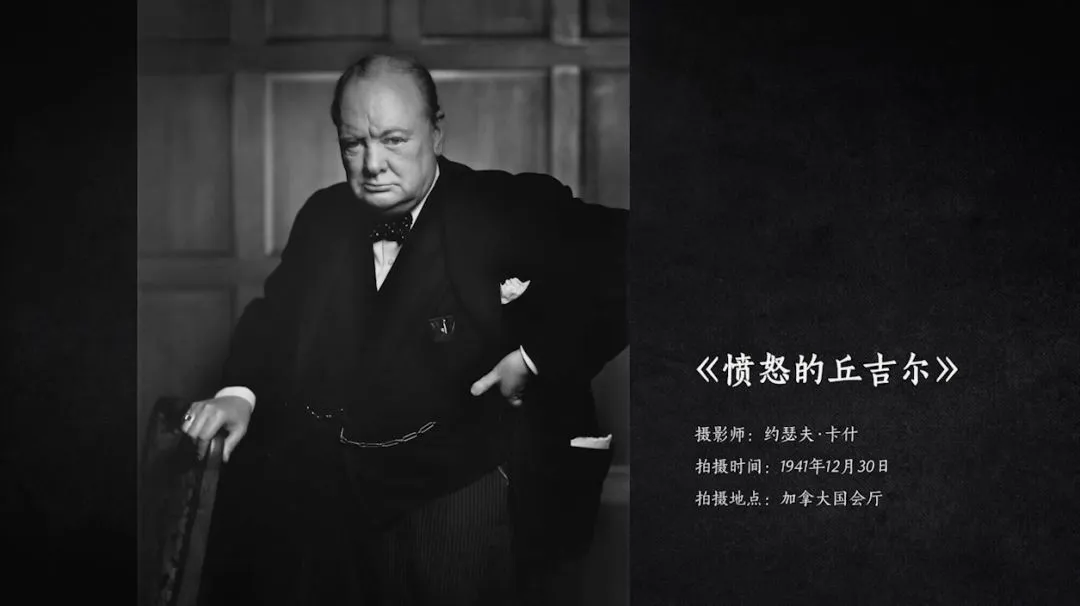

例如,优素福·卡什拍摄的《愤怒的丘吉尔》,该图片摄于丘吉尔在渥太华向加拿大议会发表关于二战的演讲后。丘吉尔原本叼着雪茄,但卡什认为那一形象难以体现丘吉尔的勇猛和斗志,于是突然上前,说“对不起”的同时一把夺下雪茄。被惹恼的丘吉尔怒目而视,左手叉腰,即将发火,卡什抓住这一瞬间按下快门。就这样,一幅名作诞生了。

5.揭露本质的瞬间

在当今碎片化阅读的背景下,许多摄影记者未能充分跟踪、探究、分析和表达新闻事件的本质。摄影记者应当不断提升自己的感悟力、判断力和表达能力,以在错综复杂的现象中辨别真伪,深入探索新闻事件的实质。

例如,20世纪80年代初,一场史无前例的大干旱在非洲大地上肆虐,再加上战火频繁,导致成千上万的非洲人被活活饿死。1980年4月,摄影师迈克·威尔斯随一支救援队进入乌干达,目睹了许多无家可归的黑人儿童。当一位意大利神父将一个干瘪的小孩的小手放在自己的手上时,威尔斯迅速捕捉到了这一瞬间,拍下了著名的《手——乌干达旱灾的恶果》。一只肥厚的白手与一只骨瘦如柴的小黑手形成了强烈的对比,生动地呈现了乌干达干旱带给人们的巨大灾难。

6.彰显独特的瞬间

不同的事物都有其各自的独特性。摄影记者要在共性、普遍性中抓拍到个性、独特性的一面。以独特的视角切入新闻事件整体之中能使新闻报道清新脱俗,使受众能够更好地感知新闻事件。

例如笔者拍摄的抗美援朝老兵赵金珠文身特写。抗美援朝老兵赵金珠,1934年7月出生,1953年2月从长清县参军,加入60军400团入朝作战,作战前他在左胳膊前臂位置文下自己的名字,为牺牲后及时确认其身份作准备。

7.充满矛盾的瞬间

矛盾是事物发展的驱动力,记者若能关注报道选题中的矛盾点,将有助于增强报道的深度和广度,提升作品的表现效果,引导受众从不同的角度思考问题。

例如,法国摄影家马克·吕布于1967年10月21日在华盛顿拍摄了一幅经典之作——《枪炮与鲜花》。画面中,美国和平主义者琼·罗斯·凯斯米尔手捧一朵鲜花面对着荷枪实弹的士兵,表达了对和平的向往和对生命的珍视。

8.生死离别的瞬间

在战争、灾难面前,生死离别的瞬间能很好地表现出战争、灾难的残酷,以及人类的渺小、无助,唤起人性的良知。

例如摄影师罗伯特·卡帕拍摄的《共和国战士之死》,这张图片展示的是西班牙内战期间一名共和国战士在战场上被子弹击中头部即将倒下的瞬间。

9.充满悬念的瞬间

英国悬疑大师希区柯克曾说:“悬疑是吸引观众注意力的最有力手段。”许多经典的新闻摄影作品都蕴含着悬疑,悬疑性质的图片能够引起受众的强烈关注和思考,使人们迫切想要了解事件的真相。

例如,摄影作品《美国波士顿马拉松恐怖袭击案》捕捉到了袭击瞬间的紧张与混乱,让人不禁产生好奇和关心,想要了解事件的背景和伤亡情况。

10.极端的瞬间

许多摄影者不善于把握事物的极端发展和变化,极端化的表现会使作品更加强烈、刺激、震撼人心。

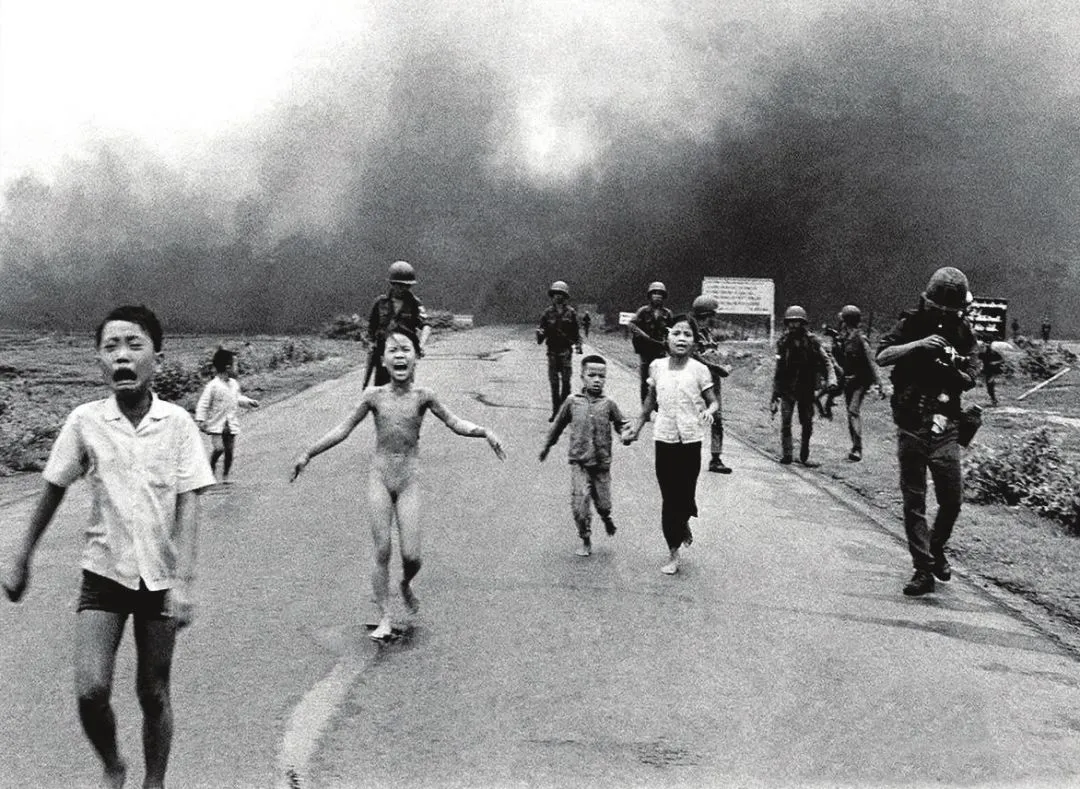

例如美联社越籍摄影记者黄功吾拍摄的《火从天降》,摄影师抓拍下了越南战争中的这一极端瞬间,孩子们肉体的痛苦与精神上极度恐惧的表情,使这幅作品撕扯着每一个富有正义感和同情心的读者的心。

结语

总之,一幅优秀的新闻摄影作品是摄影记者综合素质的体现,包含着摄影记者多方面的思考、多维度的理解、多技法的使用,其中抓拍尤为重要,摄影记者要从多方面提高自己的抓拍能力,以创作出更具传播力、引导力、影响力、公信力的新闻摄影作品。

全媒体探索:https://mp.weixin.qq.com/s/d9wu5IeDRF8ajQ2N_O35_Q